【仁普·健康】喝水就能防血栓

发布时间:2018-02-21 浏览次数:1415次

一听“多喝水”就皱眉头的人,八成没听过斯洛伐克这句谚语:纯水是世界上第一重要的“药品”。

今天我们就告诉你,怎么通过喝水化解“血栓危机”。

血栓是如何“堵”住健康的?

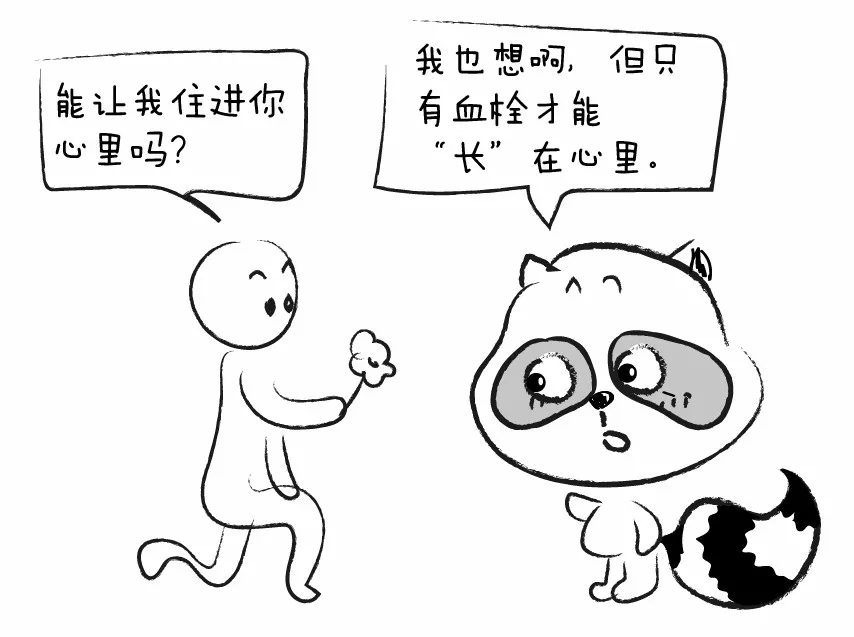

血栓,通俗地说就是血管里形成的“血块”。它最初可能“长”在血管壁上,或是人的心房里,一旦脱落,就会像塞子一样堵塞血管。

血栓性疾病严重威胁着人类健康,其导致的死亡人数已达全球死亡总数的51%。

根据发生的部位,血栓分为静脉血栓和动脉血栓。

-

动脉血栓 “知名度”比较高,主要包括脑梗(中风)、心梗等,通常来势汹汹,被堵塞的部位会出现疼痛,如头痛、心前区压榨痛等。

-

静脉血栓大部分时候比较“低调”,比如最常见的“下肢静脉血栓”,可能会表现为单侧肿胀、疼痛或压痛,也可能没有症状;它发威的时候也很可怕,比如“肺栓塞”发生、发展过程中并没有什么症状,但肺栓塞一出现,病情往往很凶险,可能威胁生命。

人体血液中存在着凝血系统和抗凝系统,正常情况下这两者是动态平衡的。

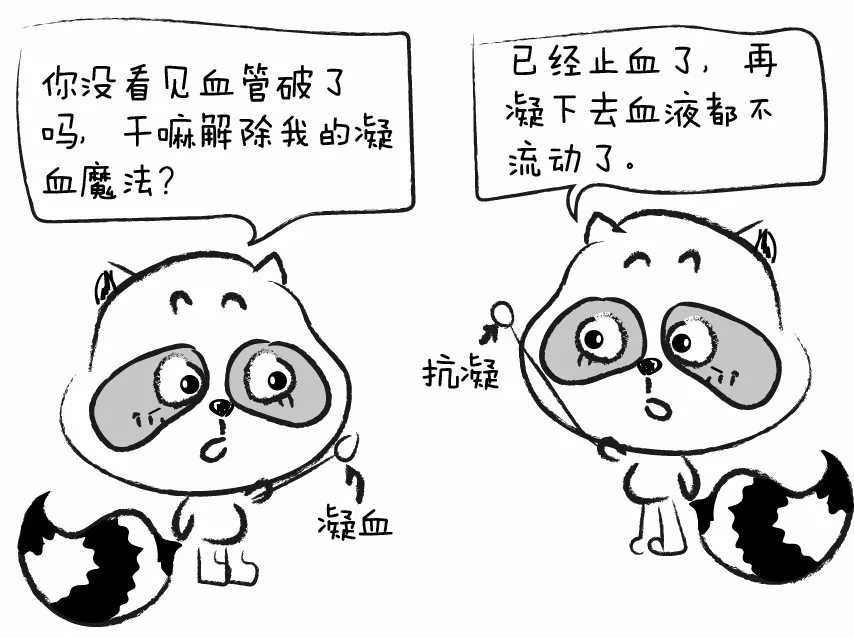

举个例子,如果手被割破了,凝血系统负责凝一个血块来止血,抗凝系统负责从旁监督,以免凝血系统矫枉过正,让血液没法流动。

但是,当血流变缓、凝血因子病变、血管受伤时,会让凝血功能变强或抗凝功能减弱,打破了这种平衡,使人处于“高凝状态”,容易形成血栓。

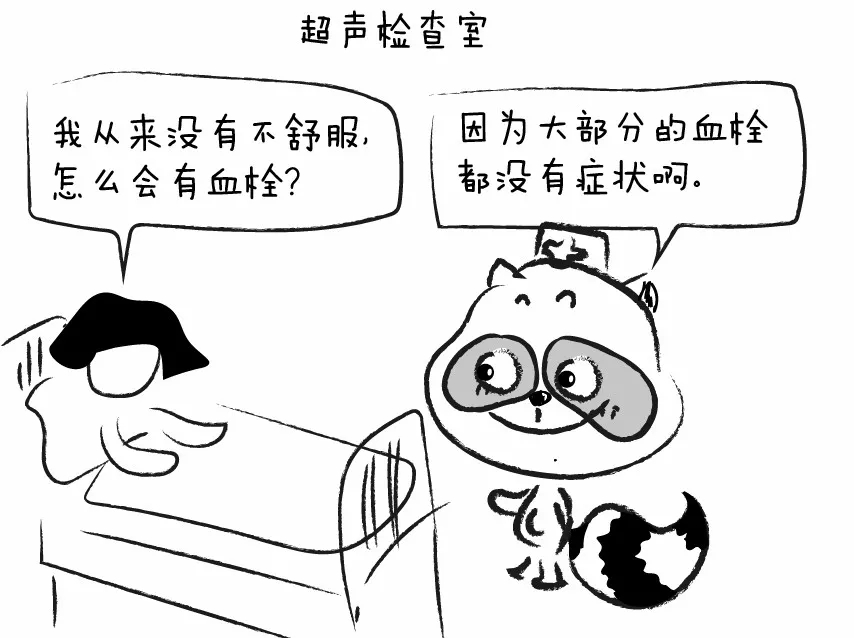

需要警惕的是,大多数血栓形成后、发病前,是没有任何症状及感觉的,甚至到医院检查血脂、血压、心电图等指标都显示正常。

血栓可发生在任何年龄、任何时间,久坐族、肥胖者、吸烟者、长期服用雌激素药物人群、孕妇等高危人群,要格外警惕。

5个时刻缺水易得血栓

血液黏稠的时候更易“凝结”形成血栓。下面这5个时刻喝一杯白水,不但能解渴,还能降低血液黏稠度,从而在一定程度上降低血栓风险。

1

起床后

清晨是人体生理性血压升高的时刻,血小板活性增加,加之睡了一夜的觉,排尿、皮肤蒸发及口鼻呼吸等均使不少水分流失,血液黏稠度增高。

起床后饮水有助于降低血黏度,从而降低血栓风险。一般来说,牛奶、果汁、冰水以及盐水,都不适合作为早上第一杯水饮用,温白开水才是最好的选择。

2

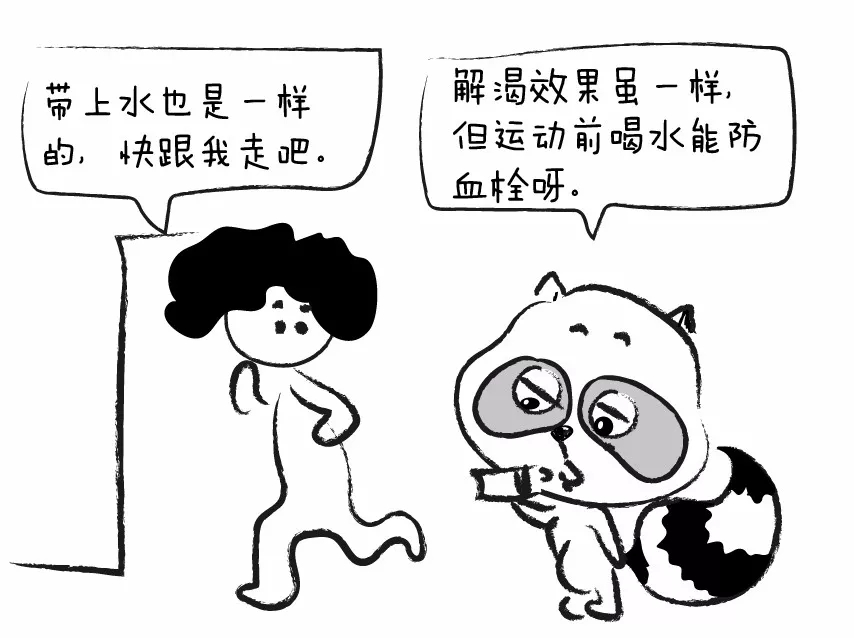

晨练前后

不少人都习惯晨练后喝水,其实晨练前就应少量饮水,这能降低运动引起的脱水、血液黏稠的风险,从而有助预防血栓。

尤其是气温较高时,身体缺水速度也会加快,此时最好少量多次喝水,每次喝150毫升~200毫升。喝水不要太急太快,以免加重心脏负担,尤其是患有冠心病的人。

3

下班前

上班族常常会因忙碌而忽略喝水,从而给血栓提供了可乘之机。

如果你也是这样,建议养成下班前喝几口水的习惯,一纸杯的量就足够了,别喝太多,否则容易在下班路上“尿急”。

4

饭后半小时

饭后不要立刻喝水,否则会冲淡、稀释唾液和胃液,使消化酶的活性减弱,影响消化吸收。

可在饭后半小时小口喝200毫升水,有助于缓解餐后的血黏度升高。

5

睡觉前

人体熟睡时,体内水分会丢失,造成血液中的水分减少,血液黏稠度变高。临睡前喝一杯不超过200毫升的水,可以缓解该现象,从而降低发生脑血栓的风险。

如果怕起夜,可以睡前抿两口水再睡觉。另外,老年人睡前最好在床边常备一杯水,感觉口渴时马上喝几口。

还需要提醒的是,正常人每天清水的摄入量为2000毫升~2500毫升,有肾病或心脏病的人建议听从医生的建议。若太少,体内废物代谢不出去,影响身体健康;若太多,则会加重肾脏负担,也不可取。已患有心脑血管疾病的老人,除饮水外,应定期去医院作血液黏度的相关检查,如发现血液黏度已增高,应在医生的指导下,服用降低血液黏度的药物。

为不同人群定制的“防栓”攻略

除了缺水导致的血液“黏稠”,血栓风险还可能藏在久坐不动等习惯里。下面几个方法,能帮不同人群把血栓风险降到最低。

春节往返家中,靠窗的座位没抢到?恭喜你,心血管专家推荐靠过道的座位。

靠窗坐,很多人会少喝水,从而减少起身上厕所的麻烦,这也会给血栓提供可乘之机。

例如长途飞行时,由于空间比较狭小,腿部活动区域有限,或可能发生深静脉血栓。

洋葱中含有的前列腺素A,可扩张血管、降低血液黏度,从而降血压、防止血栓形成,有益于预防心血管疾病。

上一篇:肠胃不好吗?酵素为你修复!